家の中で過ごす時間が増えると、静かに楽しめる新しい趣味を探したくなることがあります。そんなときにおすすめしたいのが「家系図作り」です。

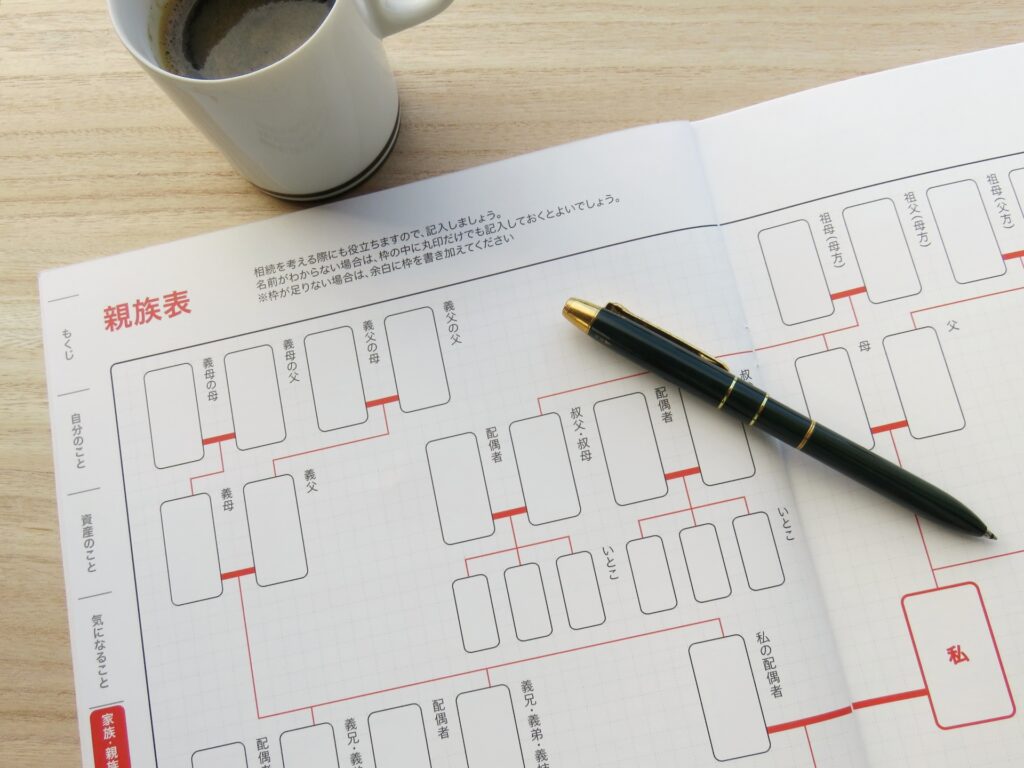

家系図というと、むずかしい資料調べや専門的な知識が必要なものを想像するかもしれませんが、ここでご紹介するのは、もっと身近でやさしい形の家系図作り。家族の名前やつながりをノートに書き留めていくだけで、自分のルーツをたどる“小さな旅”が始まります。

誰かに見せるためではなく、自分のために残す記録。おうちでできる知的な趣味として、今あらためて注目されています。

家系図作りを“趣味”として楽しむという発想

家系図は、調査や研究のためのものだけではありません。もっと気軽に、「家族の記録を残す楽しみ」として向き合ってみるのも素敵な選択です。

どんな名前の人がいて、どんな時代を生きてきたのか。そのつながりをたどる時間は、静かで落ち着いた“知的なひとり時間”になります。自分のペースで進められる点も、おうち趣味として取り入れやすい理由のひとつです。

家系図は「調べもの」より「記録の楽しみ」から始めていい

最初から完璧な情報を集めようとしなくても大丈夫です。思い出せる名前を書き出したり、関係性を線でつないだりするだけでも、十分に家系図作りは始まっています。

「わかるところから少しずつ」。そのくらいの気持ちで向き合うことで、気負わずに楽しめる趣味になります。

自分のペースで進められる“知的なひとり時間”になる

家系図作りには締め切りも正解もありません。気が向いたときにノートを開き、思い出したことを書き足す。その繰り返しが、心を落ち着かせてくれます。

考えごとをしながら手を動かす時間は、忙しい日常から少し距離を置くきっかけにもなるでしょう。

家系図を作るとどんな楽しみがある?

家系図作りには、記録以上の楽しみがあります。作る過程で生まれる気づきや、家族とのやりとりが、この趣味をより豊かなものにしてくれます。

家族との会話が生まれる

「おじいちゃんのお兄さんって、どんな人だったんだろう?」そんな何気ない一言から、思いがけず家族の思い出話が広がります。

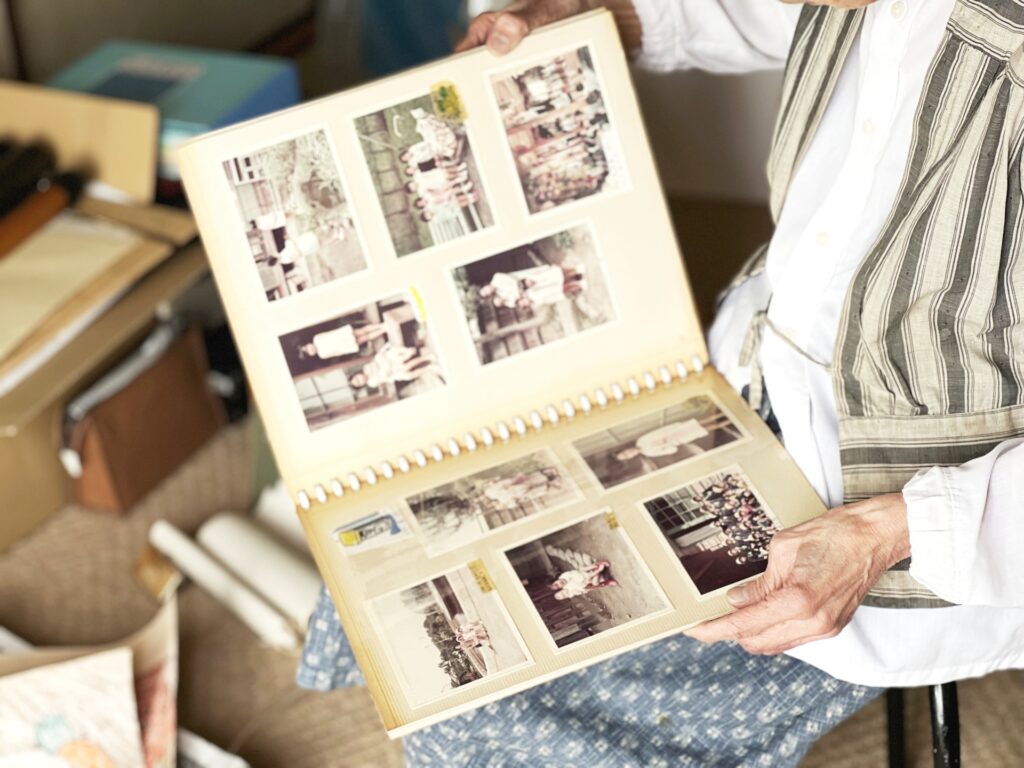

昔のアルバムを開いたり、古い年賀状を見返したりする時間は、普段の会話とは違う温かさに満ちています。たとえば、祖母が若いころの写真を見ながら当時の出来事を語ってくれたり、両親が子ども時代のエピソードを教えてくれたり──

家系図づくりは、世代を超えて“家族の物語”を共有するきっかけになります。

忙しい日常ではなかなかゆっくり話す機会が少なくても、「家族の歴史を一緒に思い出す」という目的があると、自然と笑顔や会話が生まれるのが不思議です。

作る過程そのものが、家族の絆をもう一度結び直す時間になるかもしれません。

自分のルーツを知る安心感

家系図をまとめていくと、名前や出身地を整理するだけでなく、“家族の流れ”を目で追うような感覚になります。線でつながった名前のひとつひとつが、誰かの人生であり、その積み重ねの先に今の自分がいると感じられる瞬間が訪れるかもしれません。

たとえ詳しい情報がなくても、「この土地で暮らしていた」「この時代を生きた」──それだけで、不思議と心の奥に温かさが生まれます。「自分もこの流れの中にいるのだ」と思うと、どこか落ち着いた気持ちになるでしょう。

それは過去を振り返る作業ではなく、“今につながる自分の位置”を確かめる時間。家系図を通して、自分という存在をやさしく見つめ直すことができます。

趣味としての“整理と創作”の楽しみ

家系図づくりは、情報を集めて並べるだけでなく、自分なりに形を整え、デザインしていく“創作”の楽しみがあります。線を引いて関係をつなげたり、色分けして見やすく工夫したり──その過程は、まるでひとつの作品を作っているようなワクワク感があります。

名前が並び、関係が整っていくと、頭の中でばらばらだった記憶がひとつの図としてつながっていくのを感じます。見やすく仕上げたページを眺めると、「ここまでまとめたんだ」とちょっとした達成感や満足感が得られるはずです。

手書きでもパソコンでも構いません。自分の手で整理し、形にしていく過程そのものが、静かで充実したひとり時間になります。完成した家系図はもちろん、作っている途中のノートにも、その人らしい“家族の風景”が滲み出てくるでしょう。

家系図作りを始める前に準備しておきたいこと

特別な道具や知識は必要ありません。いくつかの準備をしておくと、よりスムーズに始められます。

身近な家族から情報を集める

まずは、いちばん身近な家族のことから少しずつ始めてみましょう。両親や祖父母の名前、生まれた場所、兄弟姉妹の人数など、覚えている範囲だけでも立派なスタートになります。

「どんな名前だったかな?」「どこに住んでいたんだっけ?」そんな会話をきっかけに、思い出話がぽつりぽつりと出てくるものです。

昔のアルバムや古い年賀状をめくってみるのもおすすめです。そこには忘れていた名前や懐かしい住所、見覚えのある顔が残っているかもしれません。

家族と一緒に写真を見ながら話す時間は、単に情報を集めるだけでなく、“家族の記憶を共有する時間”になります。無理に全部を調べようとせず、「わかるところから少しずつ」で十分。後で追加していく感覚で、気軽に始めてみましょう。

メモ帳やノートを一冊用意する

家系図を作るときに意外と大切なのが、“記録の一歩目”を残すことです。思い出した情報をすぐに書けるよう、専用のノートやメモ帳を用意しておくと便利です。

立派なノートでなくても構いません。お気に入りの紙質や、開きやすいリングノートなど、“書きやすさ”を優先すると自然と続けやすくなります。

名前、生年月日、関係性など、わかる範囲を書いていくだけでもOK。最初は箇条書きで充分です。

ページを家族ごとに分けたり、世代ごとに色を変えたりするのもおすすめ。後で見返したときに整理しやすく、まるで小さな図鑑のような楽しさがあります。

ノートを開くたびに「ここに新しい情報を足そう」と思えるような、自分らしい“記録の居場所”を作ってみてください。

作成方法を決める(手書き or デジタル)

家系図をどう作るかは、あなたの性格や好みに合わせて選んでOKです。

手書き派の魅力は、自由に書き足せること。線の長さや配置、メモの余白など、直感で作れる温かみがあります。家族の名前を書きながら、「この人はどんな性格だったんだろう」と想像する時間も楽しいものです。

一方で、デジタル派の良さは整った見た目です。エクセルやパワーポイント、無料の家系図テンプレートを使えば、誰でもきれいにレイアウトを整えられます。後から修正もしやすく、印刷して保存するのにも便利です。

どちらの方法にも魅力があるので、迷ったら両方試してみてもいいでしょう。たとえば、ノートでラフに整理しながら、まとまってきたらパソコンで清書する──そんな二段構えの方法もおすすめです。

大切なのは、「自分が続けられる形」を見つけること。“完璧に作る”よりも、“楽しみながら残す”という気持ちで取り組むと、家系図作りが暮らしの中に自然と溶け込んでいきます。

家系図作りを楽しむ3つのスタイル

家系図作りの方法に決まりはありませんが、ここではヒントとなるスタイルを3つご紹介します。

手書きで“温かみ”を残す

大きな紙やノートに、家族の名前を線でつなぎながら書いていくと、関係が目に見えて整理されていきます。

手を動かして書くことで、頭の中でも家族のつながりを自然にイメージできます。

テンプレートを活用して“整理上手”に

ネット上には無料で使える家系図テンプレートもたくさんあります。印刷して書き込むだけでも形になりますし、自分で線のデザインを変えてもOK。

整った図に仕上げる楽しさは、まるで作品を作っているようです。

写真やエピソードを加える

名前だけでなく、その人の思い出やエピソード、写真などを添えると、家系図が一枚の“家族の物語”になります。

たとえば、「料理が得意だった」「旅が好きだった」など、ちょっとしたコメントを書くことでページに温度が生まれます。

完成した家系図をどう活かす?

完成した家系図は、飾らなくてもいいし、ノートの中にそっとしまっておくだけでも十分。大切なのは「作る過程を楽しむこと」です。

時間が経ったら見返して、少しずつ更新していくのもおすすめ。新しい家族が増えたり、古い写真を見つけたり──そのたびにページを足していくと、家系図が“生きた記録帳”になります。

また、家族で見返すときはぜひ会話のきっかけにしてみてください。「この人はどんな人だったの?」「ここに住んでいた頃の話を聞かせて」──そんな何気ないやり取りの中に、家族のあたたかいつながりが生まれます。

家系図作りは“過去”ではなく“つながり”を感じる時間

家系図作りは、ただ先祖を調べるための作業ではありません。「自分がどんな流れの中で生きているのか」を感じる、心静かな時間です。

手書きでもデジタルでも、思い出をたどりながら線をつないでいく。その過程で見えてくるのは、“人と人のつながり”のあたたかさです。

むずかしい知識も特別な道具もいりません。ノートとペンがあれば始められる、自分と家族の物語づくり。おうち時間に、そっと取り組んでみてはいかがでしょうか。